代表部の仕事:国際機関で働く日本人職員の活躍を支えるために

令和5年11月23日

国際機関で働く日本人職員の活躍を支えるために

工藤 歩 一等書記官

はじめに

私は、令和3(2021)年4月から在ジュネーブ国際機関日本政府代表部に赴任し、国際機関で働く日本人職員の増加や昇進をサポートするための施策を担当しています。日本人職員を増やし、その昇進を支援することをしばしば「日本人職員の増強」と言いますが、私は、日本人職員の皆さんに、より高いステージで活躍してもらうことで世界の課題解決に貢献するとともに、将来的に国際機関で働くことを目指す人たちにチャンスを提供する仕事と解釈して、日々の業務に取り組んでいます。

(本稿は執筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)

(写真:国連欧州本部前で)

国際機関で働く日本人職員数

さて、現在、国際機関で働く日本人職員は何人いるのでしょうか。

外務省の最新データによると、国連関係機関には、961名の日本人職員が在籍しています(2022年末現在)。20年前、2002年には521名にとどまっていたことからすると、着実に増加してきていると言えます。幹部職員数に注目しても、91名と、20年前の55名から大幅に増加しています。最近では、UPU(万国郵便連合)の事務局長に目時政彦氏が、ITU(国際電気通信連合)の電気通信標準化局長には尾上誠蔵氏が当選するなど、選挙で選ばれる高位幹部職員にも日本人が選出されているほか、UNDRR(国連防災機関)長には水鳥真美氏が任命されています。

一方で、他の主要国と比較すると、職員数はまだまだ少ないのが現状です。G7各国との比較で言えば、国連関係機関の専門職以上の職員数では、米国3,609人、フランス2,575人、イギリス1,938人、カナダ1,528人、イタリア2,175人、ドイツ1,499人、日本は最下位の1,029人(2022年末現在。出典:CEB)にとどまっています(注:統計の取り方、時点が異なるため前述の961人とは一致しません。)。

現在、日本政府は、「2025年までに国連関係機関における日本人職員数を1000人以上に」という目標を掲げ、外務省国際機関人事センターでは、(1)若手職員の方々の増加、(2)中堅・幹部職員の方々の増加、(3)国際機関を目指す日本人の増加、の3つの柱に基づき、国際機関における日本人職員の方々の増加や昇進に向けたサポートを行っています。私は、いわば同センターのジュネーブ支部長(一人支部長ですが)として、これらの業務に取り組んでいます。以下、より具体的にそれぞれの取組を見ていきましょう。

JPO派遣制度

1つ目の柱、国際機関への就職を希望する若い方への就職支援施策として、JPO派遣制度があります。「JPO」という文字を見て、「Japan Officerの略?日本独自の取組?」と言われることもありますが、そうではありません。「Junior Professional Officer」の略で、日本のみならず多くの国が実施している若手職員の派遣制度です。現在、国連関係機関に勤務している日本人職員(専門職以上)の49%がJPOの経験者であり、国際機関への就職におけるエントリーポイントとして定着し、成果を上げている仕組みです。

具体的には、国際機関で正規職員として勤務することを希望する35歳以下の日本人を対象に、日本政府が派遣に必要な経費を負担することで、原則2年間各国際機関に派遣し、国際機関の正規職員となるために必要な知識や経験を積む機会を提供するという枠組みです。派遣期間終了後も引き続き正規職員として派遣先機関や他の国際機関に採用されることを目的としており、JPOとして派遣された職員は、その在職中に正規ポストの獲得を目指して空席公募に応募することが求められます。

ジュネーブの国際機関にも多くのJPOを派遣しており、代表的なところではUNHCR、WHO、ILO、IOMといった機関に例年複数名派遣しています(2023年11月現在でジュネーブ在勤者は22名)。派遣先機関は国連関係機関に限らず、IUCN、Gaviといった機関も派遣対象になっています。

私は、ジュネーブの国際機関とのJPO派遣に向けた調整、派遣先ポストに関する情報収集を行うことはもちろん、定期的にJPOと面談することで勤務状況や正規ポスト獲得に向けた取組状況を確認し、JPO任期終了後に国際機関で継続して勤務できるよう支援するほか、JPO出身者や幹部職員経験者を講師に招いた勉強会を開催し、彼らのキャリア形成を支援しています。

ジュネーブの国際機関にも多くのJPOを派遣しており、代表的なところではUNHCR、WHO、ILO、IOMといった機関に例年複数名派遣しています(2023年11月現在でジュネーブ在勤者は22名)。派遣先機関は国連関係機関に限らず、IUCN、Gaviといった機関も派遣対象になっています。

私は、ジュネーブの国際機関とのJPO派遣に向けた調整、派遣先ポストに関する情報収集を行うことはもちろん、定期的にJPOと面談することで勤務状況や正規ポスト獲得に向けた取組状況を確認し、JPO任期終了後に国際機関で継続して勤務できるよう支援するほか、JPO出身者や幹部職員経験者を講師に招いた勉強会を開催し、彼らのキャリア形成を支援しています。

幹部候補職員派遣

2つ目の柱として、前述のJPO試験に加えて、2017年から外務省では、「幹部候補職員派遣」を実施しています。JPOと同様、日本政府が派遣にかかる経費を負担して、2年間シニアレベル(P3~P5)の職員として各国際機関に派遣することで、その後の国際機関でのステップアップを支援する仕組みです。ジュネーブでは、UNHCR、IOM、WMOといった機関に派遣実績があります。

国際機関志望者増加のためのアウトリーチ活動

3つ目の柱として、国際機関への就職希望者を増やすため、空席公募、JPO、YPPといった具体的な就職方法等の情報提供を目的に、国際機関への就職方法に関するアウトリーチイベントを開催しています。

やはり、そもそも国際機関を志望する人が少なければ、日本人職員の増加はあり得ません。若手・中堅職員が十分いなければ、幹部職員になるべき人材がうまれてくるはずもありません。日本では、しばしば出口(日本人職員数の増加)ばかりに着目した議論が行われがちですが、冷静に考えてみれば入口を目指す人を増やさなければいけないのは明白です。ただし、(1)多くの国際機関が本部を構える欧米諸国から地理的に遠いという点、(2)母国語は国連公用語ではなく多くの日本人が学習してきた外国語は英語のみという点から、やはり日本人にとって国際機関への就職のハードルは高いのが事実です。

こうした状況の中で、多くの方に国際機関就職に関心を持ってもらうべく、アウトリーチに取り組んでいます。従来は、イギリス、フランスで対面式のセミナーを実施していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行以降、オンラインでの開催に変更して実施しています。オンラインで実施することにより、当地の国際機関で活躍する日本人職員の講演を近隣諸国の留学生のみならず、日本も含めた多くの方に向けて発信することができ、より幅広い層に訴求できているのではないかと感じています。

2つ目の柱として、前述のJPO試験に加えて、2017年から外務省では、「幹部候補職員派遣」を実施しています。JPOと同様、日本政府が派遣にかかる経費を負担して、2年間シニアレベル(P3~P5)の職員として各国際機関に派遣することで、その後の国際機関でのステップアップを支援する仕組みです。ジュネーブでは、UNHCR、IOM、WMOといった機関に派遣実績があります。

国際機関志望者増加のためのアウトリーチ活動

3つ目の柱として、国際機関への就職希望者を増やすため、空席公募、JPO、YPPといった具体的な就職方法等の情報提供を目的に、国際機関への就職方法に関するアウトリーチイベントを開催しています。

やはり、そもそも国際機関を志望する人が少なければ、日本人職員の増加はあり得ません。若手・中堅職員が十分いなければ、幹部職員になるべき人材がうまれてくるはずもありません。日本では、しばしば出口(日本人職員数の増加)ばかりに着目した議論が行われがちですが、冷静に考えてみれば入口を目指す人を増やさなければいけないのは明白です。ただし、(1)多くの国際機関が本部を構える欧米諸国から地理的に遠いという点、(2)母国語は国連公用語ではなく多くの日本人が学習してきた外国語は英語のみという点から、やはり日本人にとって国際機関への就職のハードルは高いのが事実です。

こうした状況の中で、多くの方に国際機関就職に関心を持ってもらうべく、アウトリーチに取り組んでいます。従来は、イギリス、フランスで対面式のセミナーを実施していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行以降、オンラインでの開催に変更して実施しています。オンラインで実施することにより、当地の国際機関で活躍する日本人職員の講演を近隣諸国の留学生のみならず、日本も含めた多くの方に向けて発信することができ、より幅広い層に訴求できているのではないかと感じています。

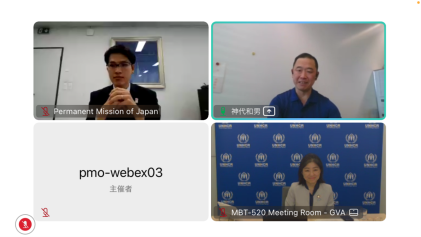

(写真:ウェビナーの様子 筆者は左上)

今年5月には、新たな取り組みとして、ILO(国際労働機関)人事局の採用担当者を招き、春のインターン集中公募に合わせ、応募方法や応募のためのTipsを伝えるためのウェビナーを開催しました。インターンは国際機関での働き方を直接知ることができる貴重な機会ですが、応募に向けたハードルは高いと思われることから、代表部HPにインターン経験者の体験記も掲載しました。

コロナ禍の終息後は、徐々にジュネーブを訪れる学生も増えており、その際には日本の高校生や大学生に対する説明を行っています。9月には上智大学、千葉大学、10月にはスイス公文学園高等部の学生を対象に説明を行いました。私自身は国際機関に就職した経験はありませんが、開発・人道といった典型的な国際機関の業務だけでなく、バックオフィスも含めた幅広い業務が国際機関には存在することや、国家公務員から国際機関に派遣される道もあること、帰国子女でなく大学まで国内で過ごした上で国際機関就職を選び取った職員の例などを紹介し、少しでも国際機関への就職を将来の選択肢として含めてもらえるよう心がけています。

(写真:代表部を訪問した大学生に説明をする筆者)

国際機関職員同士の交流促進

国際機関で活躍をしていくためには、他の職員と良好な関係を構築することも重要です。国際機関職員同士の交流を促進することを目的として、当代表部では、7月に日本人職員とその同僚等を招いたレセプションを開催しています。2020年から2022年の3年間はコロナ禍の影響で開催できませんでしたが、本年は4年ぶりに大使公邸で開催し、約190名の方が参加されました。

このレセプションでは、日本文化に親しんでもらうため、七夕飾りや打ち掛けの展示の他、多くの日本食を楽しんでいただきました。和やかな雰囲気の中、天候にも恵まれ、国際機関職員同士、また代表部職員と国際機関職員が交流する場となりました。

私自身はこうした大規模なイベントを中心となって企画することは初めての経験でしたし、4年ぶりの開催ということで苦労も多かったのですが、数多くの館員の協力の下、当日は好天にも恵まれ、参加された方の笑顔や感謝の声も多く聞くことができ、大きな達成感が得られました。

(写真左:七夕飾り 写真右:司会をする筆者)

日本人職員会との連携

ジュネーブには日本人職員の有志団体としてジュネーブ国際機関日本人職員会(JSAG)があります。同会では、定期的に会員のネットワーク構築を目的としたイベントや、ジェンダー等特定の題材をテーマにした勉強会などを実施しています。こうしたジュネーブにおける国際機関職員間の交流を促進してきた功績を称え、2019年には団体としてのJSAGに在外公館長表彰を授与したほか、会長経験者に対しても同表彰を授与しました。

最後に

この原稿を書いている2023年11月現在、新聞・ニュースの「国際」欄が落ち着く日はありません。ウクライナ、ガザを始めとする人道危機はもちろん、気候変動、感染症、世界が一致して取り組むべき課題は山積みです。少し大げさかもしれませんが、私はこのジュネーブで日本人職員の活躍をサポートすることを通して、より多くの日本人が国際機関で、こうした課題の解決に取り組む姿を見たいと強く思います。

この記事を読んで、国際機関への就職に興味を持った方は、外務省国際機関人事センターのホームページへアクセスしてみてはいかがでしょうか。国際機関への就職方法をまとめた動画、パンフレット、JPO試験、日本人職員のインタビュー記事など情報が満載です。あわせて、当代表部の日本人職員インタビュー記事もぜひご覧ください。