代表部の仕事:UNHCRとの仕事を通じて

UNHCRとの仕事を通じて

長原 さおり 一等書記官

私は、2019年11月から約2年間、スイスのジュネーブに本部がある国連難民高等弁務官事務所(The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)に関わる業務を主に担当してきました。今月、当地での任期を終えるに当たり、UNHCRとの仕事を通じて学んだことや考えたことについて、この場を借りて述べたいと思います。(なお、以下は私見であり、当代表部や日本政府の公式見解ではありません。)

1 UNHCRの設立と難民問題の現状

UNHCRは、国連総会決議に基づき、1950年12月14日に設立されました。設立当時は、第2次世界大戦の混乱で母国を離れた欧州の数百万の人々を保護・支援することが目的で、期限3年の暫定的な機関として誕生しました。しかし、世界中で発生し続けた難民問題に対応するため、1953年以降、UNHCRの任期は5年毎に延長されてきました。その後、2003年に採択された国連総会決議では、それまでの5年毎の期限延長をやめ、UNHCRの任期を「難民問題が解決するまで(until the refugee problem is solved.)」と決定しました。昨年、UNHCRは、設立70周年を迎えましたが、現在、UNHCRのトップであるフィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官は、UNHCRが70年も存在し続けることは喜ばしいことではないと述べています。

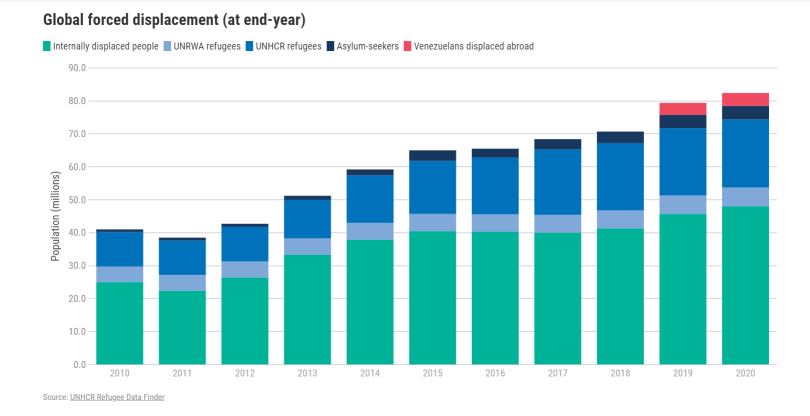

残念ながら、現状において、世界の難民問題は短期的に解決する見通しはありません。2021年11月に発表されたUNHCRの報告書(Mid-Year Trends 2021)によれば、2021年半ばでの難民、国内避難民などの移動を強いられた人(forced displaced people)の数は、8,400万人を超えています。難民の多くは近隣国(シリア難民であればトルコ、レバノン、ヨルダン、アフガニスタン難民であればパキスタン、イランなど)に逃れており、難民受入れ国の85%が途上国というのが実情です。

(出典)UNHCR Refugee Data Finder

2 難民に対するイメージ

難民というと、難民キャンプで支援に頼りながら暮らしているというイメージを持つ人も多いと思いますが、実際は、キャンプではなく、地元コミュニティや都市部で生活している難民も多くいます。また、難民という厳しい立場であっても、受入れ国で高等教育を受ける機会を得て、医療従事者、研究者、ビジネスなど、様々な分野で活躍している難民も存在します。さらに、プロ・サッカー選手などスポーツの分野で活躍している人もおり、今年、東京で開催されたオリンピック・パラリンピックに難民選手団が参加したことは記憶に新しいと思います。

難民が自国に入ってくると治安が悪化する、自分たちの仕事が奪われるといったネガティブなイメージを持っている人は少なくありません。特に、コロナ禍では、こうした先入観を背景に、難民を含む外国人への差別や暴力が頻発しています。私自身、以前は、難民というと、他国に逃れて支援に依存して暮らしている人々というイメージを持っていました。しかし、この仕事で様々な分野で活躍する難民の話を直接聞く機会を得たことにより、難民に対するイメージが大きく変わりました。特に、あるイベントでイランやパキスタンの大学に通うアフガニスタン難民の女性の話を聞く機会がありましたが、彼女の意識の高さや聡明さに驚いたことを今でもよく覚えています。

難民といっても私たちと同じ人間であり、適切な教育や就労の機会を得られれば、受入れ国の人々や社会を助ける力となり、さらには、母国に帰還後、その発展のために大きな貢献をすることができる潜在能力を持った人がいるのも事実です。実際、コロナ禍においては、難民が受入れ国において医療従事者として活躍している事例が多くあります。難民といってもネガティブなイメージで一括りにせず、一人一人の人間として捉えることが大切だと思います。

3 難民グローバル・コンパクト

しかし、受け入れ国において教育、特に、中等・高等教育を受けられる難民はわずかです(注)。受け入れ国が難民を自国の教育システムにも包摂し、自国民と同様に扱うことには財政的負担を伴うという問題があるためです。教育だけでなく、就労、保健・医療、社会保障等の基本的なサービスに難民がアクセスできるようにすることも、受入れ国にとっては大きな負担となります。

こうした状況を改善するため、2018年に作成された難民グローバル・コンパクト(Global Compact on Refugees: GCR)は、(1)受入れ国の負担軽減、(2)難民の自立促進、(3)第三国定住(resettlement)や補完的ルート(complimentary pathways)へのアクセス拡大、(4)帰還のための環境整備支援といった目的を掲げ、難民問題解決のために国際社会が取り組むべき指針を示しています。

これら4つの目的の中で、私自身は、教育・就労へのアクセス向上による難民の自立促進がとても重要だと考えています。難民は自立することで、将来への希望や尊厳を取り戻し、地元コミュニティとの平和的共存や社会に寄与することにつながり、ひいては支援への依存を減らし、受入れ国やドナー国の負担を減らすことにもなります。

(注)難民の就学率:初等教育77%、中等教育31%、高等教育3%(2019年UNHCR調査)

【アフガニスタンへの人道支援の様子(写真提供:UNHCR)】

4 日本の役割

難民グローバル・コンパクトは、国際社会による「負担と責任の共有(burden- and responsibility- sharing)」の重要性を強調しています。島国の日本では、近隣国から数十万~数百万人の難民が流入する可能性はほぼありません。それでは、「負担と責任の共有」の精神に基づき、世界の難民問題の解決に貢献するため、日本として何ができるのでしょうか。

まず、日本が大きく期待されているのは、主要ドナーとしての役割です。日本政府は、2018年~2020年まで、毎年1億2,000万ドル強の拠出をしています。また、近年、日本の民間(個人、企業等)からの支援も増加しており、2020年の日本の民間からの支援額は、5,200万ドルを超えました。一例ですが、ファースト・リテイリング社(ユニクロ)は、UNHCRとグローバル・パートナーシップを締結し、資金援助だけでなく、難民への衣料品の寄贈、自立支援プログラム、店舗での難民雇用等、様々な支援を行っています。UNHCRを通じた支援は、危機発生時に人命を救い、保護するための緊急人道支援、難民受入れ国における難民への基礎サービス提供などに活用されており、人間の生命や基礎的な生活を維持するための重要な支援です。

もう一つ、日本ができることとして、第三国定住(resettlement)や補完的ルート(complimentary pathways)による難民の受入れという方法があります。日本は、2020年から、第三国定住の枠組みで、アジアから毎年約60人の難民を受け入れることとしています(それ以前は、毎年約30人、対象はタイ又はマレーシアに滞在するミャンマー難民のみを受入れ。)。また、2017年から、国際協力機構(JICA)のプログラムを通じ、難民を含むシリア人留学生を受け入れています。日本の第三国定住の枠は、欧米と比較すると非常に小さいことは否めませんが、少しずつでもこうした取組を拡大していくことが難民問題の解決に寄与することになります。

難民問題の解決は、人道的側面だけでなく、停戦や和平の実現という政治的側面や中長期的な開発的側面の観点からの包括的なアプローチが必要となる複雑で困難なプロセスです。近年、欧米諸国の貢献が顕著となる中、人道支援の分野ではアジアで突出したドナーであり、早い段階から「人道・開発・平和の連携」を提唱してきた日本が、難民問題の解決のため、いかにより一層の貢献をすることができるかは今後の課題だと考えます。

【フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官と筆者】

5 最後に

東京オリンピック・パラリンピックへの難民選手団の参加や最近のアフガニスタン情勢を契機に、難民問題に関心を持った方も多いと思います。日本人にとって、難民問題は遠い国の出来事であり、何らかのきっかけがないとこうした問題に関心を持つことは難しいかもしれません。私自身、難民問題をはっきりと認識したのは、大学在学中のバルカン紛争やルワンダ危機がきっかけであり、また、それが国際貢献に関わる仕事がしたいと外務省を志した理由でもありました。今、私が望むのは、どんなきっかけでも構わないので、一人でも多くの人、特に、若い人たちに難民問題に関心を持ってもらいたいということです。その上で、生まれた国や地域で紛争や暴力などに直面し、自分や家族の命と生活を守るために住み慣れた場所から逃れざるを得なかった人々、また、そのために学校に通えなくなってしまった子どもたちのために、自分に何ができるのかを考え、行動に移してもらいたいということです。

この2年間、グランディ高等弁務官を始めとするUNHCR職員の方々との関わりを通じ、難民支援に少しでも関与できたこと、そして、そこから多くのことを学べたことは、私の人生にとって外務省での仕事という枠組みを超えた大きな財産となりました。人道分野における知識や経験が全くなかった私を導いて下さった方々には、この場を借りて感謝申し上げます。また、今後も、微力ながら、個人的にUNHCRの活動や難民への支援は続けていきたいと思っています。