代表部の仕事:世界知的所有権機関(WIPO)の活動と国際的な知的財産保護

世界知的所有権機関(WIPO)の活動と国際的な知的財産保護

上嶋 裕樹 一等書記官

1 なぜ知的財産を保護する必要があるのか

(1)知的財産(知財)には、人が創作した音楽、絵画、文章などの著作物、コンピュータや医薬品といった科学技術に関連した発明、工業デザイン等、いくつかの種類がありますが、ここでは技術開発の結果生まれてくる発明に着目して、それを保護する特許権を中心にご紹介します。一般的に発明をするには多大な労力と資金が必要となりますが、一度完成した発明は簡単に模倣されてしまうことが多々あります。もし発明が簡単に模倣されてしまったら、誰も率先して発明に向けた投資を行わなくなってしまいます。そこで、発明へのインセンティブを高めるため、発明への投資を回収できるよう、一定期間は発明を独占的に実施できるようにする必要があります。これが特許制度の役割です。

(2)しかし発明を独占的に実施することは、知財制度の一面にすぎません。特許権を取得するには、特許庁に出願申請する必要があり、多くの国では出願された発明が一定の要件を満たすかどうか審査が行われます。特許権が与えられると、その発明は公開され、特許の期間が終われば、誰でも利用できるようになります。特許制度には、技術情報を公開し、それを元に新たな発明を促す役割もあります。

(3)冒頭で少し触れたように、知財権は特許権だけでなく、著作権、意匠権、商標権などがあります。特許権を取得するには出願して、国によっては審査を受ける必要がありますが、著作権は著作物を創作すると自動的に発生するといった違いがあります。また、特許権は各国ごとに独立していて、各国の特許法に基づいて各国ごとに出願する必要があります。

2 知的財産に関する国際機関「WIPO」の役割

(1)1873年に開催されたウィーン万博、1878年に開催されたパリ万博において、各国から集まる先端技術等に関する知財を国際的に保護する必要性が認識されました。このことが一つの契機となり、1883年に「工業所有権の保護に関するパリ条約」が締結され、同条約の事務局が後に「世界知的所有権機関」(WIPO)となりました。国際的知財保護の歴史には、万博が深く関わっています。

ジュネーブのWIPO本部庁舎(筆者撮影)

(2)経済活動がグローバル化するに従い、知財に関する各国のルールをできるだけ同じ内容にする(調和する)必要性が高まりました。各国ごとに異なる知財法を調和することで、発明者や創作者にとっての利便性が高まり、世界的な権利の安定性が高まります。知財に関する国際的な制度調和を促進することがWIPOの役割の一つです。

(3)特許権を取得するには各国ごとに出願する必要がありますが、より簡単に複数の国へ出願することができるようにするため、WIPOは国際特許出願制度(PCT制度)を運営しています。WIPOに対して出願手続を行うことで、複数の国に出願したことになり、複数の国で特許権を取得することがより簡単になります。

(4)WIPOでは知財の分野毎に様々な委員会が設けられ、議論が行われています。特許権や著作権の委員会だけでなく、遺伝資源や伝統的知識・伝統的文化表現に関する委員会、開発と知財に関する委員会などもあります。これらの委員会の会合には、ジュネーブにある各国代表部から知財担当者が出席して対応しています。私は特許庁から出向してきましたが、他国の知財担当者の中でも私のように特許審査官の経験を持っているのは珍しい存在です。技術者としてのバックグランド、特許審査官としての実務経験、知財の専門家としての知識は、他国と議論や調整を行う上でも有益です。

パンデミック前の2019年WIPO加盟国総会の日本代表団(筆者は右から2人目)

(Copyright: WIPO. Photo: Emmanuel Berrod. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License.)

パンデミック後の2020年WIPO加盟国総会の日本代表団(筆者)

(Copyright: WIPO. Photo: Emmanuel Berrod. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License.)

3 WIPOにおける日本

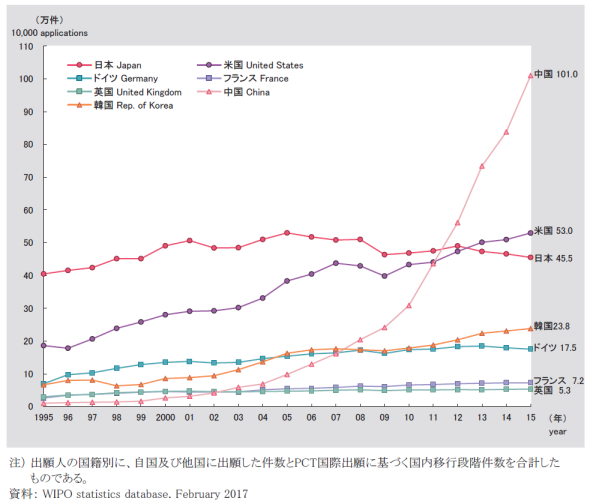

(1)「○○は××の専売特許」という言い回しがあるように、日本では昔から特許への関心が高く、長らく日本は世界最大の特許出願国でした。WIPOが運営する国際特許出願制度(PCT制度)における2020年の日本からの出願件数は、世界第三位でした。

主要国等の特許出願件数の推移

出典:科学技術要覧 平成29年版

(2)日本はWIPO加盟国に課される義務的拠出金(分担金)のほか、WIPOに任意で資金拠出を行っており、その拠出金によって設立された「WIPOジャパンファンド」で途上国を支援しています。途上国で知財制度が整備されることで、投資が促進され、技術移転も進み、経済発展へとつながります。WIPOジャパンファンドは2017年に30周年を迎えました。

(3)知財は環境問題等の地球規模課題とも密接に関係しています。2013年に立ち上げられた「WIPO GREEN」は、環境技術の開発と普及を後押しすることを目的としており、オンラインデータベースや地域の活動を通じ、環境技術の希望者と提供者をつなぐ取組です。日本特許庁は、WIPO GREENにパートナーとして参加しており、WIPOと協力して、世界の環境技術の普及に貢献しています。2021年6月には、日本特許庁主催でWIPO GREENに関するシンポジウムが開催されました。

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/wipo_green.html

4 最近のトピック

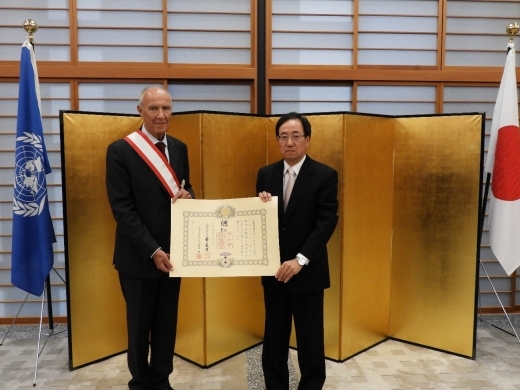

(1)WIPOでは2020年3月に組織のトップである事務局長の選挙が行われ、そこで選出されたダレン・タン新事務局長は同年10月に就任しました。その後、新事務局長の下、高位幹部である事務局次長と事務局長補の公募が行われ、日本人の夏目健一郎氏が事務局長補に就任しています。また、フランシス・ガリ前事務局長には、知財分野における日本とWIPOとの連携強化に寄与した功績が認められ、2021年春に旭日大綬章が授与されました。2021年7月には、当代表部でガリ前事務局長の勲章伝達式を開催しました。

https://www.geneve-mission.emb-japan.go.jp/itpr_ja/event_20210722.html

ガリ前WIPO事務局長の勲章伝達式の様子(当代表部撮影)

(2)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、国際的な知財の議論にも大きな影響を与えています。一般的に医薬品開発は膨大な費用が必要となることから、特許による保護が最も強く求められている産業分野の一つですが、特許制度が途上国における安価な医薬品の入手を妨げているという主張は古くから行われてきました(医薬品アクセス問題)。COVID-19パンデミックを契機に、この医薬品アクセス問題は、世界貿易機関(WTO)で知的所有権の貿易関連の側面を扱っているTRIPS理事会を中心に活発に議論されています。

(3)科学技術の発展と密接に関係した特許制度は、AI等の先端技術の動向にも強い影響を受けています。近年WIPOでは、AI自体が作り出した発明も特許を取れるかといった議論や、AIを使った特許審査業務の効率化の議論も行われています。

(4)日本では2025年に「大阪・関西万博」が開催されます。知財制度の始まりが万博と関係していることは既に述べたとおりですが、2019年2月のガリWIPO事務局長(当時)と世耕経済産業大臣(当時)の会談を契機に、大阪・関西万博でのWIPOと日本特許庁の協力が検討されています。