代表部の仕事:欧州合同原子核研究機関(CERN) ― 世界最大の加速器を使って宇宙の謎の解明に挑む国際機関 ―

令和7年7月22日

欧州合同原子核研究機関(CERN)

― 世界最大の加速器を使って宇宙の謎の解明に挑む国際機関 ―

― 世界最大の加速器を使って宇宙の謎の解明に挑む国際機関 ―

田島 博樹 一等書記官

レマン湖の北側のジュネーブ郊外、フランスと国境を接するメイラン(Meyrin)のブドウ畑の隣に欧州合同原子核研究機関(CERN)が所在しています。世界最大の加速器を有する素粒子に関する研究所であり、25の加盟国、11の準加盟国から成る国際機関です(2025年7月現在)。

本稿ではCERNの概要と日本との関わりについて、簡単にご紹介したいと思います。

(本稿は筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)

1.大戦後の荒廃から世界最大の研究所へ ―CERNの沿革・概要―

今から約70年前、1954年にCERNは設立されました。第2次世界大戦で戦場となったヨーロッパの荒廃した科学研究を復興するため、また当時大きく進展していた原子物理学分野において必要な大規模研究施設をヨーロッパに建設するため、12か国が共同で運営する研究所の設置に合意しました。日本で「セルン」と呼ばれる「CERN」という略称は、1951年に作られた準備理事会のフランス語名“Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”の頭文字をとったもので、正式に欧州合同原子核研究機関(European Organization for Nuclear Research)が発足した後も、現在まで略称として使われています。

立地としてスイスのジュネーブが選ばれたのは1952年の第3回準備理事会で、他にデンマーク、オランダ、フランスという候補地がありました。ジュネーブはヨーロッパの中心に位置していること、大戦中もスイスは中立を守っていたこと、また既に多くの国際機関が既にジュネーブに所在していたことから、ジュネーブに軍配が上がりました。戦間期の国際連盟本部や大戦後の国際連合欧州本部をはじめ、国際労働機関(ILO)、国際電気通信連合(ITU)、世界保健機関(WHO)、世界気象機関(WMO)などがこの時点でジュネーブに所在しており、これにCERNが加わることになりました。

1957年に建設されたシンクロサイクロトロン(SC)がCERNにおける最初の粒子加速器で、1959年には陽子シンクロトロン(PS)が稼働しました。1976年に稼働したスーパー陽子シンクロトロン(SPS)では、初めて国境を越えてフランス領内にも及ぶ全長7km、深さ40mの円形地下トンネルが掘削され、その中に加速器が設置されました。1989年に稼働した大型電子陽電子衝突型加速器(LEP)のためには、更に大きな全長27km、深さ100mのトンネルが掘削されました。山手線全周の約8割に相当する長大なこの円形トンネルを使って、現在も大型ハドロン衝突型加速器(LHC)による実験が行われています。

2024年末時点でCERNは職員約2,700人を擁し、世界中の研究者約12,000人が利用する世界最大の素粒子・原子核物理の研究所となっています。また、この間に加盟国も拡大しており、2025年には新たにスロベニアが加盟国に、チリ及びアイルランドが準加盟国になりました。これでヨーロッパ諸国及びイスラエルから成る加盟国は25か国、ブラジルやインド、パキスタン、トルコなどを含む準加盟国は11か国となっています。

現在、CERNでは様々な研究施設を使った多様な研究活動が行われていますが、最も代表的なものは、先ほど紹介した2008年に稼働した大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を使った粒子の衝突実験です。私たちの住む宇宙にある物質は全て原子からできていますが、LHCではこの原子の中心にある原子核を構成する「陽子」を光速とほぼ同じ速度まで加速して、衝突させることができます。これは宇宙誕生直後の状態を再現することと同じで、そこで生まれる粒子を観測することで、新たな素粒子を発見したり、現在の宇宙を成り立たせている物質や力の謎を研究したりすることができます。CERNでは1983年にWボソン及びZボソンという素粒子を発見しているほか、2012年にはヒッグス粒子を発見しており、これは同粒子の存在を理論的に予言していたピーター・ヒッグス氏の2013年ノーベル物理学賞受賞につながるなど、世界中で大きな話題となりました。

また、CERNの実験では膨大な量のデータが生成され、世界中の研究者に使われています。1989年にCERNの研究者だったティム・バーナーズ=リー氏は、研究者同士のデータ共有を容易にできるよう、ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)を考案し、翌年、世界で初めて「ウェブサーバー」を稼働させました。本稿をお読みいただくために現在使われているブラウザや、ウェブサイト(いわゆるホームページ)といった仕組みはCERNから生み出されたものです。

本稿を執筆している2025年の時点では、2022年から始まったRun 3と呼ばれるLHCを使った実験が行われています。この実験で陽子を衝突させるためには、まず水素原子から陽子を作り出し、その後PS、SPSといった過去に建設された加速器も使って段階的に陽子を加速します。いくつもの塊になった陽子のビームは最後にLHCに投入されますが、LHCの中はビームが時計回りと反時計回りに回る「複線」になっており、ここで最終の加速を行うとともに、4つの衝突点でビームの軌道を交差させて陽子同士の衝突実験を行います。このように70年間の蓄積を生かして陽子の生成・加速を行うとともに、その途中では分岐を設けて他の様々な実験にも加速された陽子を供給しています。

LHCの円形トンネルの中に設けられた4つの衝突点にはATLAS、CMS、ALICE、LHC-bという4つの検出器が設置されています。日本の研究者が最も多く参加しているATLAS実験の検出器は、直径22m、長さ43mの円筒形で、重量は7,000tとエッフェル塔の重量に匹敵する巨大なものです。この中心部分で陽子同士が衝突すると、四方八方に様々な粒子が飛び散りますが、その飛跡やエネルギーを超高精度かつ大量のデジカメのような機器などを活用して観測します。

一度開始されると連続的に実験が続くため、加速器・検出器それぞれ関係の研究者・技術者が24時間体制でシフトを組んで実験に従事します。日本からも実験に参加する研究機関・大学から研究者や学生がCERNに来て、シフトに入ってデータの収集に貢献しています。毎年冬になると実験は一時中断され、機器のメンテナンスなどが行われ、春になると実験が再開されるというサイクルになっています。

現在のRun 3実験は2026年6月まで予定されており、その後は長期間のシャットダウンを行って、大幅な機器の入れ替えが行われる予定です。この高輝度LHC(HL-LHC)と呼ばれるアップグレードによって、加速器の性能を向上させ、現在の10倍の粒子衝突頻度を実現することが目指されています。HL-LHC実験は2030年から開始される計画です。

3.最先端の技術と知見で貢献する日本人研究者・企業 ―日本とCERNの関わり―

1949年にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士をはじめとして、日本の研究者は素粒子物理学の分野で大きな成果を上げてきました。日本はCERNの加盟国ではありませんが、素粒子物理学の研究に当たって国際的な交流や協力は不可欠であり、日本の研究者もCERNの研究者との交流・協力を行うとともに、CERNで行われる実験に参加しています。2024年末時点では日本の研究機関・大学に所属する研究者229人がCERNのユーザとして登録されています。また、大量に生成されるLHCの実験データやシミュレーションデータを処理・保存するために世界中の研究機関・大学のコンピュータ・センターが協力していますが、日本では東京大学がティア2と呼ばれるレベルの計算機の拠点となっています。

これに加え、1994年にCERNがLHC加速器を建設することを決定した後、1995年に日本はその建設費の一部を資金拠出することを表明し、加速器本体の整備にも大きな貢献をしてきました。CERNの加速器や検出器には、日本のメーカーが製造した超伝導ケーブルや超伝導磁石、シリコン検出器などが使われており、その技術力は高く評価されています。

また、加速器建設への多大な貢献が評価された結果、日本はCERNのオブザーバ国となっており、年4回開かれる理事会の一部の議事への参加が特別に認められています。日本の研究コミュニティを代表する高エネルギー加速器研究機構(KEK)の研究者及び当代表部の担当者が、この理事会及び年2回開かれる資源評価委員会(RRB)(CERNでの実験に関する意思決定を行う)に出席しています。これら公式の会議の前後には、CERNの関係者だけでなく、ヨーロッパを中心とする各国の代表部関係者や研究者と意見交換を行う機会があり、このような場を活用して国際的な研究協力を推進するための情報交換などを行っています。

ジュネーブに来訪される日本の関係者がCERNを見学すると、本部の所在するメイラン・サイトの広々とした様子や、加速器の走る地下トンネルの上に広がるブドウ畑や牧草地、道路や町並みを見て、その広大さに驚き、世界最大の加速器実験施設であることを実感されるようです。また、食堂の様子を眺めるだけで、世界中から研究者・学生が集まって行き交い、交流が行われている様子を見ることができ、このような多様性のある環境から新たな発想が生み出されているということが理解できます。このような世界最先端の研究所の様子、そしてその研究活動に日本の研究者や産業界が協力することの意義について、広く理解いただくことも私たちの重要な役割です。

CERNでは2023年10月に新たにScience Gatewayという教育普及施設をオープンし、世界中からの多くの見学者で賑わっています。月曜日以外は休みなく開館しており、どなたでも無料で展示を見ていただくことができます。ジュネーブにお越しでお時間のある方は、子供から高齢者までを対象とした「CERN」「宇宙」「量子」をテーマにした展示を是非楽しんでみてはいかがでしょうか。

当代表部では、素粒子物理学の発展に向けて、日本の研究機関・大学とCERNとの協力関係が強化され、日本の研究者がCERNで充実した研究活動を行うことができるよう、引き続きサポートしていきたいと考えています。

本稿ではCERNの概要と日本との関わりについて、簡単にご紹介したいと思います。

(本稿は筆者の個人的見解を示すものであり、日本政府の見解を示すものではありません。)

【トラムの終点CERN停留所を挟んで立つCERN加盟国の旗とGlobe(設立50周年記念として建てられた木造建築でイベントスペース)。右奥には新たな教育普及施設Science Gateway】

1.大戦後の荒廃から世界最大の研究所へ ―CERNの沿革・概要―

今から約70年前、1954年にCERNは設立されました。第2次世界大戦で戦場となったヨーロッパの荒廃した科学研究を復興するため、また当時大きく進展していた原子物理学分野において必要な大規模研究施設をヨーロッパに建設するため、12か国が共同で運営する研究所の設置に合意しました。日本で「セルン」と呼ばれる「CERN」という略称は、1951年に作られた準備理事会のフランス語名“Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”の頭文字をとったもので、正式に欧州合同原子核研究機関(European Organization for Nuclear Research)が発足した後も、現在まで略称として使われています。

立地としてスイスのジュネーブが選ばれたのは1952年の第3回準備理事会で、他にデンマーク、オランダ、フランスという候補地がありました。ジュネーブはヨーロッパの中心に位置していること、大戦中もスイスは中立を守っていたこと、また既に多くの国際機関が既にジュネーブに所在していたことから、ジュネーブに軍配が上がりました。戦間期の国際連盟本部や大戦後の国際連合欧州本部をはじめ、国際労働機関(ILO)、国際電気通信連合(ITU)、世界保健機関(WHO)、世界気象機関(WMO)などがこの時点でジュネーブに所在しており、これにCERNが加わることになりました。

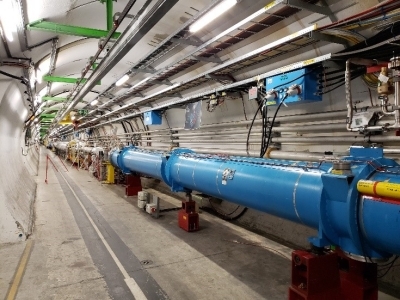

1957年に建設されたシンクロサイクロトロン(SC)がCERNにおける最初の粒子加速器で、1959年には陽子シンクロトロン(PS)が稼働しました。1976年に稼働したスーパー陽子シンクロトロン(SPS)では、初めて国境を越えてフランス領内にも及ぶ全長7km、深さ40mの円形地下トンネルが掘削され、その中に加速器が設置されました。1989年に稼働した大型電子陽電子衝突型加速器(LEP)のためには、更に大きな全長27km、深さ100mのトンネルが掘削されました。山手線全周の約8割に相当する長大なこの円形トンネルを使って、現在も大型ハドロン衝突型加速器(LHC)による実験が行われています。

2024年末時点でCERNは職員約2,700人を擁し、世界中の研究者約12,000人が利用する世界最大の素粒子・原子核物理の研究所となっています。また、この間に加盟国も拡大しており、2025年には新たにスロベニアが加盟国に、チリ及びアイルランドが準加盟国になりました。これでヨーロッパ諸国及びイスラエルから成る加盟国は25か国、ブラジルやインド、パキスタン、トルコなどを含む準加盟国は11か国となっています。

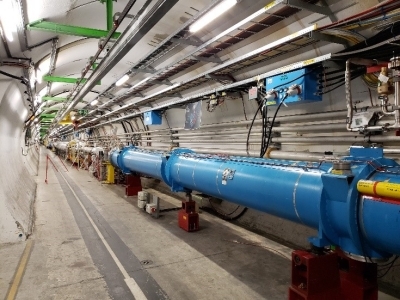

【LHCが設置されている地下トンネルの様子。どこまでも直線が続いているように見えるが、実際には少しずつ曲がっており、全体は円のようにつながっている。】

2.宇宙の謎からWWWの発明まで ―CERNで行われている研究活動―現在、CERNでは様々な研究施設を使った多様な研究活動が行われていますが、最も代表的なものは、先ほど紹介した2008年に稼働した大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を使った粒子の衝突実験です。私たちの住む宇宙にある物質は全て原子からできていますが、LHCではこの原子の中心にある原子核を構成する「陽子」を光速とほぼ同じ速度まで加速して、衝突させることができます。これは宇宙誕生直後の状態を再現することと同じで、そこで生まれる粒子を観測することで、新たな素粒子を発見したり、現在の宇宙を成り立たせている物質や力の謎を研究したりすることができます。CERNでは1983年にWボソン及びZボソンという素粒子を発見しているほか、2012年にはヒッグス粒子を発見しており、これは同粒子の存在を理論的に予言していたピーター・ヒッグス氏の2013年ノーベル物理学賞受賞につながるなど、世界中で大きな話題となりました。

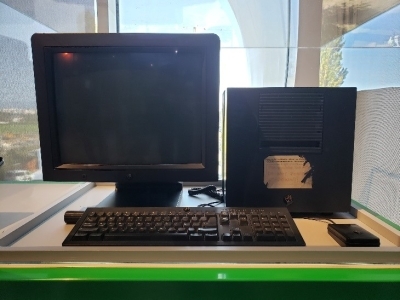

また、CERNの実験では膨大な量のデータが生成され、世界中の研究者に使われています。1989年にCERNの研究者だったティム・バーナーズ=リー氏は、研究者同士のデータ共有を容易にできるよう、ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)を考案し、翌年、世界で初めて「ウェブサーバー」を稼働させました。本稿をお読みいただくために現在使われているブラウザや、ウェブサイト(いわゆるホームページ)といった仕組みはCERNから生み出されたものです。

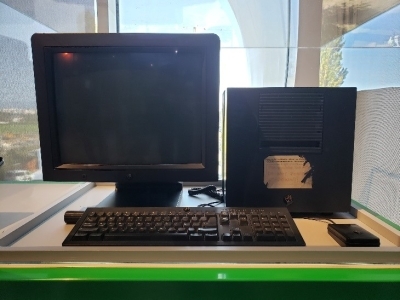

【Science Gatewayに展示されているバーナーズ=リー氏が当時使っていたコンピュータ。このマシンはサーバなので電源を切らないこと!!という付箋が貼られている。】

本稿を執筆している2025年の時点では、2022年から始まったRun 3と呼ばれるLHCを使った実験が行われています。この実験で陽子を衝突させるためには、まず水素原子から陽子を作り出し、その後PS、SPSといった過去に建設された加速器も使って段階的に陽子を加速します。いくつもの塊になった陽子のビームは最後にLHCに投入されますが、LHCの中はビームが時計回りと反時計回りに回る「複線」になっており、ここで最終の加速を行うとともに、4つの衝突点でビームの軌道を交差させて陽子同士の衝突実験を行います。このように70年間の蓄積を生かして陽子の生成・加速を行うとともに、その途中では分岐を設けて他の様々な実験にも加速された陽子を供給しています。

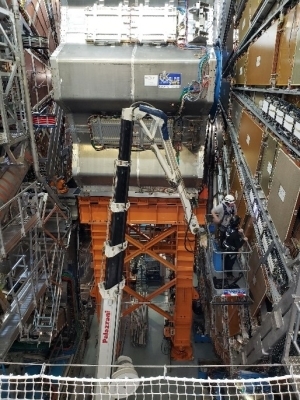

LHCの円形トンネルの中に設けられた4つの衝突点にはATLAS、CMS、ALICE、LHC-bという4つの検出器が設置されています。日本の研究者が最も多く参加しているATLAS実験の検出器は、直径22m、長さ43mの円筒形で、重量は7,000tとエッフェル塔の重量に匹敵する巨大なものです。この中心部分で陽子同士が衝突すると、四方八方に様々な粒子が飛び散りますが、その飛跡やエネルギーを超高精度かつ大量のデジカメのような機器などを活用して観測します。

一度開始されると連続的に実験が続くため、加速器・検出器それぞれ関係の研究者・技術者が24時間体制でシフトを組んで実験に従事します。日本からも実験に参加する研究機関・大学から研究者や学生がCERNに来て、シフトに入ってデータの収集に貢献しています。毎年冬になると実験は一時中断され、機器のメンテナンスなどが行われ、春になると実験が再開されるというサイクルになっています。

現在のRun 3実験は2026年6月まで予定されており、その後は長期間のシャットダウンを行って、大幅な機器の入れ替えが行われる予定です。この高輝度LHC(HL-LHC)と呼ばれるアップグレードによって、加速器の性能を向上させ、現在の10倍の粒子衝突頻度を実現することが目指されています。HL-LHC実験は2030年から開始される計画です。

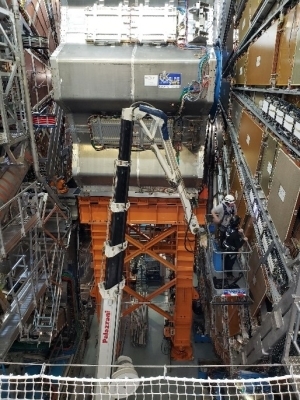

【冬期に日本人研究者がATLAS検出器のメンテナンス作業を行っている様子。巨大な検出器のため高所作業車に乗って作業する。】

3.最先端の技術と知見で貢献する日本人研究者・企業 ―日本とCERNの関わり―

1949年にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士をはじめとして、日本の研究者は素粒子物理学の分野で大きな成果を上げてきました。日本はCERNの加盟国ではありませんが、素粒子物理学の研究に当たって国際的な交流や協力は不可欠であり、日本の研究者もCERNの研究者との交流・協力を行うとともに、CERNで行われる実験に参加しています。2024年末時点では日本の研究機関・大学に所属する研究者229人がCERNのユーザとして登録されています。また、大量に生成されるLHCの実験データやシミュレーションデータを処理・保存するために世界中の研究機関・大学のコンピュータ・センターが協力していますが、日本では東京大学がティア2と呼ばれるレベルの計算機の拠点となっています。

これに加え、1994年にCERNがLHC加速器を建設することを決定した後、1995年に日本はその建設費の一部を資金拠出することを表明し、加速器本体の整備にも大きな貢献をしてきました。CERNの加速器や検出器には、日本のメーカーが製造した超伝導ケーブルや超伝導磁石、シリコン検出器などが使われており、その技術力は高く評価されています。

また、加速器建設への多大な貢献が評価された結果、日本はCERNのオブザーバ国となっており、年4回開かれる理事会の一部の議事への参加が特別に認められています。日本の研究コミュニティを代表する高エネルギー加速器研究機構(KEK)の研究者及び当代表部の担当者が、この理事会及び年2回開かれる資源評価委員会(RRB)(CERNでの実験に関する意思決定を行う)に出席しています。これら公式の会議の前後には、CERNの関係者だけでなく、ヨーロッパを中心とする各国の代表部関係者や研究者と意見交換を行う機会があり、このような場を活用して国際的な研究協力を推進するための情報交換などを行っています。

【HL-LHCへのアップグレードのために日本で開発・製造された超伝導磁石。CERNの試験施設で性能等の試験が行われている。】

ジュネーブに来訪される日本の関係者がCERNを見学すると、本部の所在するメイラン・サイトの広々とした様子や、加速器の走る地下トンネルの上に広がるブドウ畑や牧草地、道路や町並みを見て、その広大さに驚き、世界最大の加速器実験施設であることを実感されるようです。また、食堂の様子を眺めるだけで、世界中から研究者・学生が集まって行き交い、交流が行われている様子を見ることができ、このような多様性のある環境から新たな発想が生み出されているということが理解できます。このような世界最先端の研究所の様子、そしてその研究活動に日本の研究者や産業界が協力することの意義について、広く理解いただくことも私たちの重要な役割です。

CERNでは2023年10月に新たにScience Gatewayという教育普及施設をオープンし、世界中からの多くの見学者で賑わっています。月曜日以外は休みなく開館しており、どなたでも無料で展示を見ていただくことができます。ジュネーブにお越しでお時間のある方は、子供から高齢者までを対象とした「CERN」「宇宙」「量子」をテーマにした展示を是非楽しんでみてはいかがでしょうか。

当代表部では、素粒子物理学の発展に向けて、日本の研究機関・大学とCERNとの協力関係が強化され、日本の研究者がCERNで充実した研究活動を行うことができるよう、引き続きサポートしていきたいと考えています。

【CERN理事会に出席する筆者】