ジュネーブの国際機関で活躍する日本人職員 国際労働機関(ILO) 及部 周介(およべ しゅうすけ)さん

令和2年10月29日

Q1 現在のお仕事の内容を教えてください。

私は今、国際労働機関(ILO)ジュネーブ本部の企業局中小企業ユニットというところで、テクニカルオフィサー(JPO)として勤務しています。中小企業ユニットは、主として発展途上国の中小企業が、持続可能な成長と雇用創出を実現できるようにするための政策の提言を行うことと、実際に中小企業に対してそのために必要な開発プログラムを提供する役割を担っている部署です。その中で、私はEnabling Environment for Sustainable Enterprises :EESE(持続可能な企業活動のための事業環境整備)というプログラムを担当しています。EESEは、世界の様々な開発途上国において、中小企業が持続可能な成長を実現するために必要な事業環境の整備がなされているかどうかについて、政治・経済・社会・環境の側面から査定し、政策提言を行うことを目的としたプログラムです。

プログラムの大きな特徴としては、ILOの基本理念でもある「3者構成の原則」を、査定・政策提言のプロセスに取り入れていることです。具体的には、政府・使用者団体・労働組合(政・労・使)への意識調査やインタビューを主な査定方法の一つとし、政策提言の段階でも、政・労・使の代表者による3者対話によって、事業環境改善への行動計画の策定を行っています。

私は、これまで太平洋島嶼国(フィジー・キリバス・サモア・バヌアツ)に加え、ザンビア、インドネシアにおけるEESEプロジェクトの実施を担当してきました。査定領域に関する文献調査からマクロ指標分析、意識調査、インタビューまでのプロセス全体を実行・管理し、プロジェクトのキックオフや行動計画の作成に当たっては、現地に赴き政・労・使との対話にも参画しています。一例をあげると、ザンビアでのEESEプロジェクトでは、商業登記のプロセスにおいて170を超える許認可/免許項目が存在し、一つの事業のために多数の許認可取得が必要となっていることが、当該国での起業意欲の大きな妨げになっているという問題が指摘されました。この問題を、現地の政・労・使との対話の場に挙げ、許認可/免許項目に関して大幅な統合・削減を検討していくという行動計画を策定しました。私は、現在その実施状況のレビュープロジェクトを、主担当として進めているところです。

さらに、中小企業開発や事業環境整備に関する出版物の作成や、EESEのプログラム内容の刷新も担当しており気候変動やジェンダーの側面を反映した、新たなプログラムコンセプトの作成にも取り組んでいます。

○ある一日の仕事の流れ:

| 8:00 | 出社。 |

| 8:30 | 東ティモールにおけるEESEプロジェクト立ち上げに関して、当該国の商工会議所とILOバンコクを交えたOnline Meeting。事前に作成した提案書をもとに、プロジェクトコンセプトを説明。 |

| 9:30 | メール対応。加えて、午後に予定されたザンビアとのOnline Meetingの準備として、報告書の読み込みと査定領域のマクロ指標のデータ分析を行う。 |

| 11:30 | チーム内又はユニット内での定例ミーティング(Online) |

| 12:00 | 昼休み。同僚とILOの食堂や時には外のレストランなどにも出かけ交流を深めています。 |

| 13:00 | フランス語の授業 (ILO内で提供されているもの。Onlineで実施。) |

| 14:30 | ザンビアにおけるEESE進捗レビュープロジェクトのため、現地の外部コンサルタントとOnline Meeting。報告書について質問と修正提案を行い、今後の方向性について打ち合わせ。 |

| 15:30 | EESEの査定項目に、気候変動対応下における企業・雇用政策の側面を新たに反映させるためのコンセプトノートの仕上げ。査読のため、企業局内の関連ユニット及びチーム内のメンバーに送付。 |

| 18:30 | 退社。 |

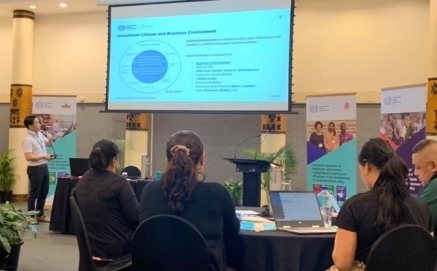

(2020年初旬、EESE太平洋島嶼国プロジェクトで4か国の使用者団体・労働組合とのキックオフミーティングの様子@フィジー)

Q2 国際機関で働くことを目指されたきっかけについて教えてください。

私が国際機関を目指すきっかけとなったのは、前職の民間企業で、インド駐在をしていた時の経験が大きいです。当時、私は同国内での業務用機器のマーケティングに従事しており、最も重要な戦略の一つが、数百社に及ぶ中小規模パートナー企業の事業成長を支援することでした。インドの津々浦々で彼らと共に活動していく中で、多くの企業が、事業を拡大し新たな人材を雇用していく姿を間近で見て、中小企業が地域経済において重要な役割を担い、貴重な雇用創出の源となっていることを実感しました。そして、私のビジネス面での支援が、微力かつ間接的ながらも、地域社会に貢献できていることを、とても嬉しく感じました。一方で、彼らが抱える経営上の課題の中には、マーケティングという立場からでは、手を出すことが難しい側面もあることも感じました。その一つが、職場環境や労働条件の改善で、多くの中小企業が抱えていたこうした課題に対処していくためには、企業側からのマーケティングという枠を超えた、より大きな枠組みからのアプローチが必要なのではないかと感じるようになりました。こうした経験から、一つの民間企業を超えた、より大きな枠組みで、中小企業の発展に貢献できる仕事に就きたいと考えるようになり、それが実現できるのが国際機関、特に、企業開発と労働問題の双方に特化したILOであることに気づき、国際機関でのキャリアを志向するようになりました。

Q3 これまでのご自身のキャリアについて教えてください。

大学卒業後に新卒で民間企業に入社し、計8年間、内部監査と海外マーケティングに携わりました。内部監査部では、主にグループ全体の監査計画・報告の取りまとめを担当したほか、自ら海外の子会社への業務監査にも参画しました。海外マーケティング部では、主にインドやアラブ地域での教育・医療システム事業を担当し、最後の3年間は、インド・デリーに駐在し、同国内での業務用機器のマーケティング課を統括しました。その後、インドにおいて中小企業パートナーとの連携協力に携わる中で、中小企業の成長を大きな枠組みの中で支援したいと考えるようになり、国際機関への就職を志向し、民間企業を退職しました。国際機関への採用には修士号取得が望まれるため、イギリス・ロンドンの大学院に留学し、人口開発学の修士号を取得しました。そして、JPO試験に応募し合格、2019年2月からJPOとしてILOで働いています。また、大学院修了からJPO着任までの間には、国連工業開発機関 (UNIDO)ウィーン本部で、短期間インターンシップも経験しました。

Q4 及部さんは、民間企業でマーケティングなどを経験されてきましたが、そういった民間企業で培った経験を国際機関での仕事にどのように活かされていますか?

一見すると、私の民間企業でのキャリアとILOでの業務には、あまり共通点が無いように思うかもしれません。実際に政策提言に関する仕事は、私にとって新たな領域ではありますが、民間企業で培った経験が、今の仕事に活かせている部分があります。一つは、特にインド駐在時に、中小企業の経営を間近で支援してきた経験が、事業環境の分析をする際に、非常に役に立っています。中小企業の経営者や労働者が、どのような経営上の問題に関心が高く、どのような支援が効果的なのかに関し、現場での経験から理解できていることは、査定プログラムの具体的な作り込みをする際に大いに役立っています。

また、様々なインフラ案件を通して、政府機関も含めた多くのステークホールダーと共に事業を進めた経験も、EESEプロジェクトを、政・労・使を中心とした様々なステークホールダーと協働して進めていくことと、とても共通するところがあります。そして、何よりも、海外の様々な顧客・グループ会社と事業をした経験があったことも、ILO着任当初から、グローバルなプロジェクト管理を円滑に進められたことに繋がったと思います。

Q5 国際機関で働く魅力や、やりがいについて教えてください。

やはりEESEプログラムを通して、「事業環境」という、民間企業で経験してきたものよりも、圧倒的に幅広く多面的な視点から、中小企業の支援に携われていることは、大きなモチベーションになっています。また、EESEでは、対象国の状況や事情に応じて、柔軟に査定領域や方法論を改編して実施していきますが、自ら考えた新たなプログラムコンセプトを、様々な国で展開できることにも大きなやりがいを感じています。例えば、太平洋島嶼国プロジェクトでは、現地の中小企業が、気候変動(特に巨大台風などの自然災害)に対応できる環境が整っているかどうかについて査定するため、グリーンスキル(気候変動や環境規制に対応した事業変革のための知識・技能)と災害リスクファイナンスをテーマとした査定プログラムを作り上げました。そして、自分で作り上げたプログラムを携えて現地に赴き、政・労・使の代表者と活発に議論して、査定プロセスを進めていったことも、やりがいを感じた瞬間でした。

Q6 国際機関職員として、及部さんが平素心がけていることを教えてください。

やはり国連をはじめとした国際機関では自分自身でキャリアを作り上げていかなければならないため、日々のスキルアップに努めていくことは重要だと思っています。

実際に国際機関では、組織内に職員のスキルアップを奨励する文化があることも、非常に魅力的です。国際機関内での厳しいキャリア競争を生き抜くためにも、役職やタイトルに関わらず、多くスタッフが語学や業務スキルの研修に積極的に参加しています。私も、政策提言という新たな業務分野でも、より力を発揮できるよう、意識調査の方法論や政策分析論に関する外部研修に参加するなどして、日々スキルアップに努めています。

また、私の場合、様々な国際機関や民間企業の方々とも一緒に仕事をしていくことがあるため、仕事や仕事以外の面でも、できる限り多くの人と交流することにも心がけています。この点、ILOは、仕事が忙しい中でも、ワークライフバランスが実現しやすい環境であることも、とても良い面だと思っています。スタッフ一同「やるときはやる。休む時は休む。」といったようなスタンスが浸透しているように思います。私も、オンとオフの切り替えを大切にして、コロナウイルスの感染が拡大する以前は、休みの日にはスイス国内や欧州各国に出かけ見聞を広めるようにしていました。

さらに、ジュネーブには様々な国際機関や企業がオフィスを置いているため、多様なバックグランドを持った方々と交流できることも、私にとって魅力になっています。私は、ジュネーブの日本人会(ジュネーブ日本倶楽部/JCG)に運営側として参画させて頂いており、2019年には、毎年1万人以上の参加がある日本祭りで司会をするなど、現地での日本文化を通した親睦にも携わっています。そのような活動を通して、日本人のみならず多くの方々と交流ができ、自分自身の見聞とネットワークを広げることができています。仕事でも仕事以外の生活の面でも、充実した毎日を過ごすことができていると思います。

特に、実際に国連で働かれている方の話を聞く機会を持つことも、お勧めしたいです。私自身も、企業で働いていた時や大学院時代に、国連で働かれている方とお会いし、アドバイスを頂けたことが、具体的に国連を目指すうえでの大きなきっかけにもなりました。お話ししたように、民間企業での実務の経験を、国際機関で活かすこともできると思います。国際機関に興味・関心がある方は、是非積極的に、国際機関へのキャリア活動にトライしてください!

実際に国際機関では、組織内に職員のスキルアップを奨励する文化があることも、非常に魅力的です。国際機関内での厳しいキャリア競争を生き抜くためにも、役職やタイトルに関わらず、多くスタッフが語学や業務スキルの研修に積極的に参加しています。私も、政策提言という新たな業務分野でも、より力を発揮できるよう、意識調査の方法論や政策分析論に関する外部研修に参加するなどして、日々スキルアップに努めています。

また、私の場合、様々な国際機関や民間企業の方々とも一緒に仕事をしていくことがあるため、仕事や仕事以外の面でも、できる限り多くの人と交流することにも心がけています。この点、ILOは、仕事が忙しい中でも、ワークライフバランスが実現しやすい環境であることも、とても良い面だと思っています。スタッフ一同「やるときはやる。休む時は休む。」といったようなスタンスが浸透しているように思います。私も、オンとオフの切り替えを大切にして、コロナウイルスの感染が拡大する以前は、休みの日にはスイス国内や欧州各国に出かけ見聞を広めるようにしていました。

さらに、ジュネーブには様々な国際機関や企業がオフィスを置いているため、多様なバックグランドを持った方々と交流できることも、私にとって魅力になっています。私は、ジュネーブの日本人会(ジュネーブ日本倶楽部/JCG)に運営側として参画させて頂いており、2019年には、毎年1万人以上の参加がある日本祭りで司会をするなど、現地での日本文化を通した親睦にも携わっています。そのような活動を通して、日本人のみならず多くの方々と交流ができ、自分自身の見聞とネットワークを広げることができています。仕事でも仕事以外の生活の面でも、充実した毎日を過ごすことができていると思います。

Q7 これから国際機関で働くことを目指す方にアドバイスをお願いいたします。

民間企業で働かれている方にとっては、国際機関でのキャリアというのは、身近に感じない部分も大きいかと思います。私自身もそうでしたし、前職にいた際は、まさか自分が本当に国際機関で働けるとは思ってもいませんでした。しかし、国際機関は多岐にわたる分野で活動をしているので、民間部門のどの業種にいたとしても、自らの専門や経験と親和性の高い組織やポジションが見つけられるのではないかと思います。そのためにも、普段からアンテナを高く保ち、情報収集や様々な人とのネットワークを広げるようにして、民間でのキャリアと国連での将来のキャリアをリンクさせられるポイントを是非見つけて頂きたいです。特に、実際に国連で働かれている方の話を聞く機会を持つことも、お勧めしたいです。私自身も、企業で働いていた時や大学院時代に、国連で働かれている方とお会いし、アドバイスを頂けたことが、具体的に国連を目指すうえでの大きなきっかけにもなりました。お話ししたように、民間企業での実務の経験を、国際機関で活かすこともできると思います。国際機関に興味・関心がある方は、是非積極的に、国際機関へのキャリア活動にトライしてください!

(2019年9月JCG日本祭りにて司会を担当)