ジュネーブの国際機関で活躍する日本人職員 国際貿易センター(ITC) 野上 活(のがみ・いくる)さん

令和3年6月18日

Q1 現在のお仕事の内容を教えてください。

私は、国連と世界貿易機関(WTO)が共同で設立した国際貿易センター(ITC: International Trade Centre)という国際機関で勤務しています。ITCは脆弱な立場に置かれた人々が取り残されないような包摂的な開発を促進し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献するという目的のもと、貿易分野の技術支援に特化した事業を行っている機関です。ITCには国別の部局と課題別の部局があり、双方が協力しながらプロジェクトを実施する形を取っています。国別の部局は、アフリカ、アジア大洋州、中東・北アフリカ、東欧・中央アジア、中南米の地域ごとのセクションに分かれ、各国・地域でのプロジェクト形成にあたってのニーズ調査や現地関係者との関係構築等を行っています。他方、課題別の部局は、電子商取引、貿易投資振興機関支援、女性起業家支援などのイシュー別に分かれ、プロジェクト実施に際して各分野の専門的な知見を活かした活動を行っています。私が所属しているのは国別のセクションである国別プログラム局の局長室というところです。

私の主な業務の一つに、ソマリアの若者、特に国内避難民・帰還民に対してデジタルスキルの訓練を提供し、ウェブサイト開発やソーシャル・メディア・マーケティング、グラフィックデザイン等の仕事を獲得できるように支援するプロジェクトがあります。ソマリアでは若年層の雇用機会の不足が問題となっていますが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で状況がさらに深刻化し、特に不安定な労働環境に置かれやすい避難民等には大きな影響が生じています。これを踏まえ、本プロジェクトではウェブサイト開発等の専門技術のみならずコミュニケーション・ライフスキルのトレーニング、コーチング・メンターシップを提供することで、強制移住の影響を受けた人々が手に職をつけ、オンラインでフリーランスの仕事を得るための支援を行っています。

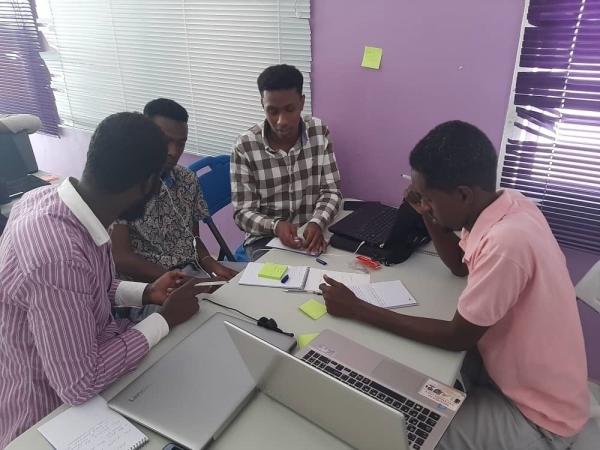

(2020年1月、ソマリアでのデジタルスキルトレーニングの様子)

また、国連内外の他の国際機関との連携・調整も私の業務の一つです。国連改革の一環として、2018年以降国連開発システム内での機関間の連携を改善するための取組が積極的に行われています。その取組の一つに、援助対象国における国連機関間の調整・連携を強化することを目指した国連持続可能な開発枠組み(UNSDCF: United Nations Sustainable Development Cooperation Framework)というものがありますが、私はITCがこの枠組みに参画していくための戦略の立案と実施を担当しています。具体的には、ITCが援助対象国において他の国連機関等との連携を強化し、より効果的に事業を実施していくための計画の策定や、UNSDCFへのITCの参加状況のモニタリング等を行っています。

さらに、日本人職員として、ITCと日本とのパートナーシップ構築も担当しています。日本からの拠出金にかかる調整のほか、アフリカ開発会議(TICAD)や国際女性会議WAW!、また2019年に日本が議長国となって行われたG20等の会議にITCが参加するにあたっての全体総括を担当し、発言内容の作成から移動手段・宿泊の調整に至るまで幅広い業務を行いました。

さらに、日本人職員として、ITCと日本とのパートナーシップ構築も担当しています。日本からの拠出金にかかる調整のほか、アフリカ開発会議(TICAD)や国際女性会議WAW!、また2019年に日本が議長国となって行われたG20等の会議にITCが参加するにあたっての全体総括を担当し、発言内容の作成から移動手段・宿泊の調整に至るまで幅広い業務を行いました。

ある日の仕事の流れ:

| 9:00 | 出勤、メールチェック、一週間の業務予定の確認 |

| 10:00 | チーム会合、前週の業務進捗確認と今週の優先事項の共有 |

| 11:00 | ソマリア事業の現地カウンターパートと会合。デジタルスキルのトレーニングの実施状況を確認。前週に行われた理解度テストの結果を踏まえ今週のトレーニング内容を調整 |

| 12:30 | 他部署からの照会・作業依頼に対応 |

| 13:00 | 昼食 |

| 14:00 | ルワンダの国連カントリーチームの会合に参加。昨年の国連の活動の概要をまとめた報告書の構成について議論 |

| 15:00 | ITCニューヨーク事務所の同僚と会合。先週ニューヨークで行われた国連持続可能な開発グループの会合における議論のブリーフィングを受け、ITC本部で対応が必要な事項を洗い出す |

| 16:00 | ソマリアで新たに立ち上げる事業の年間活動計画とコンサルタントの業務内容書を作成 |

| 19:00 | 退勤、合唱サークルの練習に向かう |

Q2 国際機関で働くことを目指されたきっかけについて教えてください。

最初に国際協力の分野で働くことに関心を持ったのは、小学生のときにテレビで米国での同時多発テロを目撃したのがきっかけでした。その背景にある国際関係や歴史を理解しようとするうち、途上国、中でも特に難民等の脆弱な立場に置かれた人々の置かれた状況に衝撃を受け、生まれた場所を問わず人間が人間らしく生きられる社会をつくりたいと思うようになりました。その後、中学生、高校生の時期に具体的にどのような仕事に就くか考えるようになったときに、世界全体を俯瞰して仕事をすることのできる国際機関で働きたいと思うようになりました。

Q3 これまでのご自身のキャリアについて教えてください。

大学では、途上国の開発に加えて地球全体を対象とした政策枠組みの形成と実施について学びたいという思いから、国際行政学のゼミに所属しグローバルガバナンスの勉強をする一方で開発学についても学んでいたのですが、教職課程等の授業も取るうちに、人々の生活に大きな影響を与える「教育」に関心を持つようになりました。大学卒業後は大学院修士課程に進み、国際関係論・国際開発のコースに所属しつつ比較教育学・国際教育開発の研究を行い、南東部アフリカでの住民コミュニティの学校運営への参加について修士論文を執筆しました。

修士課程での研究に取り組む中で、途上国の学校現場で提供されている教育が、必ずしも社会に出た後に求められるものと合致していないという状況に問題意識を持つようになりました。そこで、実際に人々が生計を立てることにつながる能力・スキルを強化できるような技術訓練・職業教育の提供に携わるような仕事がしたいと思うようになり、修士課程修了後に独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)で働き始めました。

最初はアジアの途上国を対象としたODA事業を実施している部署に所属し、ベトナムの自動車部品製造業の育成を初めとした途上国の産業育成事業に従事しつつ、アジア大洋州地域の貿易振興機関のネットワークであるアジア貿易振興フォーラムの運営・会議実施に携わりました。その後、パキスタンにあるカラチ事務所で勤務しました。同国では政治・経済に関する調査や、現地への進出を検討している、あるいは既に進出済みの日系企業に対するビジネス環境の情報提供等の支援を行い、また現地政府に対する海外からの投資拡大に向けた政策提言等にも携わりました。

ITCの存在を初めて知ったのもジェトロに勤務していたときでした。前述のアジア貿易振興フォーラムにITCがオブザーバーとして参加していた関係で、ITCが行っている取組について知る機会があったのですが、ジュネーブにある国際機関でありながらフィールドでの技術支援のプロジェクトを数多く行っているという点でとても興味深い組織だと感じました。

ジェトロではやりがいのある仕事と上司に恵まれとても楽しく働いていたのですが、途上国の経済発展や産業人材の能力開発についての知見と経験を得る中で、二国間援助という枠組みを超えてより幅広い立場から途上国とその人々への支援に携わりたいという思いが強くなりました。そのような折、偶然目にしたITCの空席広告に応募したところ採用され、現在に至ります。

修士課程での研究に取り組む中で、途上国の学校現場で提供されている教育が、必ずしも社会に出た後に求められるものと合致していないという状況に問題意識を持つようになりました。そこで、実際に人々が生計を立てることにつながる能力・スキルを強化できるような技術訓練・職業教育の提供に携わるような仕事がしたいと思うようになり、修士課程修了後に独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)で働き始めました。

最初はアジアの途上国を対象としたODA事業を実施している部署に所属し、ベトナムの自動車部品製造業の育成を初めとした途上国の産業育成事業に従事しつつ、アジア大洋州地域の貿易振興機関のネットワークであるアジア貿易振興フォーラムの運営・会議実施に携わりました。その後、パキスタンにあるカラチ事務所で勤務しました。同国では政治・経済に関する調査や、現地への進出を検討している、あるいは既に進出済みの日系企業に対するビジネス環境の情報提供等の支援を行い、また現地政府に対する海外からの投資拡大に向けた政策提言等にも携わりました。

ITCの存在を初めて知ったのもジェトロに勤務していたときでした。前述のアジア貿易振興フォーラムにITCがオブザーバーとして参加していた関係で、ITCが行っている取組について知る機会があったのですが、ジュネーブにある国際機関でありながらフィールドでの技術支援のプロジェクトを数多く行っているという点でとても興味深い組織だと感じました。

ジェトロではやりがいのある仕事と上司に恵まれとても楽しく働いていたのですが、途上国の経済発展や産業人材の能力開発についての知見と経験を得る中で、二国間援助という枠組みを超えてより幅広い立場から途上国とその人々への支援に携わりたいという思いが強くなりました。そのような折、偶然目にしたITCの空席広告に応募したところ採用され、現在に至ります。

Q4 国際機関で働く魅力や、やりがいについて教えてください。

国際機関と一口に言っても、どの機関で働くか、本部で働くかフィールドで働くかなどによって業務のフォーカスも環境も異なるため、魅力ややりがいも変わってくると思うのですが、共通する点を一つ挙げるとすれば、全世界的な国際協力の枠組みの形成やその実施に関われるということが挙げられると思います。

私個人に関して言えば、国連開発システム全体の調整を司る開発調整室(DCO: Development Coordination Office)が各国の国連カントリーチームに対して前述のUNSDCFの作成・実施に関するガイダンスを出した際、ITCの担当者としてその執筆プロセスに携わる機会がありました。様々なバックグラウンドを持つ他機関の仲間とともに作り上げた文章が全世界の国連カントリーチームに共有され、支援を必要とする人々のために、国連がより効果的な活動をするための一助となったことを感じたときには大きな達成感がありました。また、私自身がこれまで若者や難民・国内避難民等、社会の中で周縁化されやすい人々の支援に携わってきた経験から、SDGsの掲げる「誰も取り残さない」というビジョンに共感するところが大きく、SDGsの達成を目指す組織で働けていることには大きな喜びを感じています。

働き方という面では、多国籍・多文化な環境で働くことができるという点が最大の魅力であると感じます。ITCもそのような環境で、ジュネーブ本部で働く同僚の出身国は80か国以上にのぼります。文化的な違いは、働き方や仕事の進め方といったプロフェッショナルな面のみならず、平日の夜や休日の過ごし方のようなプライベートな面でも出てくるため、毎日が新しい発見の連続で、知的刺激に満ちた環境です。

また、ITCの事業分野についていえば、貿易というのは人間の経済活動の中でも最も基本的なもののひとつで、それを通じて社会を良くすることに貢献できるというのは大きな魅力です。

加えて、ITCはフィールドオフィスが比較的小規模で、事業運営における意思決定は本部で行われる部分が大きいため、ジュネーブにいながらにしてフィールドと非常に近い距離感を持って仕事ができるというのも重要なポイントです。自分の行動が現地の人々の生活に直接影響を与えるというのは、緊張感を伴う一方、やりがいを感じます。

私個人に関して言えば、国連開発システム全体の調整を司る開発調整室(DCO: Development Coordination Office)が各国の国連カントリーチームに対して前述のUNSDCFの作成・実施に関するガイダンスを出した際、ITCの担当者としてその執筆プロセスに携わる機会がありました。様々なバックグラウンドを持つ他機関の仲間とともに作り上げた文章が全世界の国連カントリーチームに共有され、支援を必要とする人々のために、国連がより効果的な活動をするための一助となったことを感じたときには大きな達成感がありました。また、私自身がこれまで若者や難民・国内避難民等、社会の中で周縁化されやすい人々の支援に携わってきた経験から、SDGsの掲げる「誰も取り残さない」というビジョンに共感するところが大きく、SDGsの達成を目指す組織で働けていることには大きな喜びを感じています。

働き方という面では、多国籍・多文化な環境で働くことができるという点が最大の魅力であると感じます。ITCもそのような環境で、ジュネーブ本部で働く同僚の出身国は80か国以上にのぼります。文化的な違いは、働き方や仕事の進め方といったプロフェッショナルな面のみならず、平日の夜や休日の過ごし方のようなプライベートな面でも出てくるため、毎日が新しい発見の連続で、知的刺激に満ちた環境です。

また、ITCの事業分野についていえば、貿易というのは人間の経済活動の中でも最も基本的なもののひとつで、それを通じて社会を良くすることに貢献できるというのは大きな魅力です。

加えて、ITCはフィールドオフィスが比較的小規模で、事業運営における意思決定は本部で行われる部分が大きいため、ジュネーブにいながらにしてフィールドと非常に近い距離感を持って仕事ができるというのも重要なポイントです。自分の行動が現地の人々の生活に直接影響を与えるというのは、緊張感を伴う一方、やりがいを感じます。

Q5 これから国際機関で働くことを目指す方にアドバイスをお願いいたします。

まず国際機関で仕事を得るにあたって、専門性や語学(英語・フランス語)の重要性といったところは既に多くの方が指摘されておられる通りだと思います。フランス語は必ずしも全てのポジションにおいて必須というわけではありませんが、アフリカや中南米の仏語圏の国・地域でのプロジェクトの形成・実施にあたってはかなり重要になります。さらに付け加えるとすれば、チャンスはいつどこで降ってくるかわからないのでそれをつかむ心構えを常にしておくこと、もしも直感的にピンと来るようなチャンスが降ってきたら躊躇せずにつかもうとすること、そして、もしそれがつかめなくてもあきらめずに次のチャンスに向けてアンテナを立て続けることだと思います。私自身、ITCで働く機会を得たのは日本からパキスタンに引っ越してまだ間もないタイミングで、また別の場所に引っ越すことは全く想定していなかったのですが、そのチャンスをつかんで良かったと感じています。

また、国際機関に入るということはゴールではなくあくまでもスタートなので、入ってからも日々周りの人々の仕事ぶりを見て学びつづけ、それを自分の仕事に生かしていくということの重要さも感じています。「学ぶ」という言葉は「真似る」と語源が同じということはよく言われますが、まずは形から入るという考え方も時に有用で、他の人の仕事で良いものがあれば、それを見て学び、分析し、さらに工夫を加えて自分なりのやり方を見つけていくということを日々意識しています。

私がITCで働き始めたときは、新しい環境で右も左もわからず、突然大きな海の中に一人で放り出されて泳がないと溺れてしまうような状況に置かれたような感覚がありました。最初海に入るのは怖いかもしれませんが、海に行かなければ、泳ぐ練習もできず、泳ぐ楽しみを知ることもできません。興味・関心をそそられるようなチャンスがあれば、ぜひ積極的にアプローチしてみてください。ITCでは日本を含む数か国からジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)を受け入れている他、インターンやコンサルタントも随時募集していますので、ご関心がありましたら是非ITCウェブサイトもご覧ください。

また、国際機関に入るということはゴールではなくあくまでもスタートなので、入ってからも日々周りの人々の仕事ぶりを見て学びつづけ、それを自分の仕事に生かしていくということの重要さも感じています。「学ぶ」という言葉は「真似る」と語源が同じということはよく言われますが、まずは形から入るという考え方も時に有用で、他の人の仕事で良いものがあれば、それを見て学び、分析し、さらに工夫を加えて自分なりのやり方を見つけていくということを日々意識しています。

私がITCで働き始めたときは、新しい環境で右も左もわからず、突然大きな海の中に一人で放り出されて泳がないと溺れてしまうような状況に置かれたような感覚がありました。最初海に入るのは怖いかもしれませんが、海に行かなければ、泳ぐ練習もできず、泳ぐ楽しみを知ることもできません。興味・関心をそそられるようなチャンスがあれば、ぜひ積極的にアプローチしてみてください。ITCでは日本を含む数か国からジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)を受け入れている他、インターンやコンサルタントも随時募集していますので、ご関心がありましたら是非ITCウェブサイトもご覧ください。

(2019年11月、ケニア・ナイロビで行われたソマリア事業キックオフミーティングにて 筆者右から2人目)

以上